摘要

马奈被视为“现代绘画之父”,其突破性的技法也使其绘画成为现代性讨论的话题。本文以艺术哲学的视角,围绕马奈代表性的画作,试图分析其绘画所启迪的有关现代性意涵的诸多层面。同时希望通过对作为一种文献或话语实践的绘画展开讨论,理解艺术与哲学间的某种激荡,以及带给各自领域的滋养。

第一章 绪论

1.1 关于艺术哲学

艺术与哲学在西方世界中,长久以来都保持某种共生与敌对并存的关系。艺术理论与艺术批评一直是哲学或哲学史中的一部分,即从哲学视角对艺术的审视;而更广义上的艺术哲学则类似于艺术学,包括艺术史哲学、艺术理论、艺术批评等。

在偏艺术学的领域中,艺术哲学长期被包含于艺术史与艺术批评的知识叙述中。19世纪丹纳的《艺术哲学》作为领域经典,将艺术的生产归结为社会环境、时代背景的产物。贡布里希进一步发展,探讨艺术作品生产机制中更复杂的过程,既包括现实的风俗地理,也包括对早先艺术图式的继承与演绎。而以哲学的视角看,艺术自柏拉图的影响以来都与某种负面的“摹仿”联系在一起,或被单纯地视为低一级的工具。而受席勒等人的影响,谢林首次在哲学意义上提出“艺术哲学”的概念,揭示出艺术崇高性的一面(或是说崇高艺术的神圣性),即其本身作为“呈现哲学真理”的一种方式 。海德格尔在《艺术作品的本源》中则认为真理是自行置入艺术作品之中的,并将其视为当代艺术哲学的核心命题。

无论如何,可以暂时达成一定共识的是,当代的“艺术哲学”衍生于艺术和哲学两大学科的思想与思考方式,来自于学科的交互与激荡。其在一定程度上区别于实证化的艺术史学或文艺学,强调希望通过投身于艺术作品本身过程中、通过哲学的追问与辨析力量,激发出某种新的想象力与感知可能。尽管某些新生发的艺术形式是否可以成为、以及在何种意义上能成为哲学的讨论对象是始终存在争议的。例如阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)认为电影是始于无序、不纯的艺术,而其全部的努力在于创造纯粹性,因而作为一种否定的艺术为哲学“上了一堂希望之课”,思想在混乱无序中并未消失。

目前学术上对于艺术哲学尚未有系统性的方法建构,但或许其本身不应或不可能成为一个有序的理论体系,艺术与哲学之间范式的冲突性使其中的论说始终会是杂多的、碎片性的,尤其是当代艺术面临了更多复杂多元的问题。艺术哲学的研究可以从过往的美学、艺术史与哲学研究中吸取养分,面向艺术史叙事、投身艺术现场或回到艺术品的历史,既是哲学返回艺术,也是艺术去接近哲学,二者共同结合激荡出的思想,为艺术或为哲学领域各自的讨论带来灵感。故当代艺术哲学既有对于艺术史命题的探讨,如关于形式、风格、图像的理论建论;同时也包括对于具体个案图像的分析与理解,对于某个电影、某个绘画作品的理解,在讨论意义上达成对两个传统领域命题的解放。

1.2 马奈绘画研究综述

具体到研究马奈绘画的历史,最初无疑起始于其同期的批评家与诗人,对其艺术风格的定位、绘画中现代性的探讨。波德莱尔对于马奈亦师亦友的影响,使后世研究者倾向于将马奈绘画的革命与波德莱尔的审美现代性思想结合在一起;而同样是作为马奈的友人和支持者的左拉所写的《拥护马奈》,则强调马奈绘画的“独立性”,看重其绘画的物质技术、透视进步、形式与色彩的层次,即在美术层面本身的划时代的意义。左拉谈到马奈如何朴素而忠实地面对自然,并以其强烈的个性,通过鲜明的对比与美丽的色彩描绘自然。在这个意义上,他反对人们在马奈与波德莱尔之间寻求亲缘性的尝试。

在马奈逝世后到20世纪的研究中,除却对其画作内容、细节的讨论外,马奈更多地被置于“现代性”、“现代主义”、“现代生活”的标签下,以其绘画作为现代艺术开端以及现代社会(尤其是现代巴黎)变迁的见证。在关于马奈绘画的现代性的国内外研究,主要分为以下几类:

一是在美学与艺术哲学视角上,对马奈绘画本身的分析,即注重于其构图、色彩等美术技法上的现代革新。Lynne Oliva撰写”Objects of Desire, Subjects of Anxiety: Edouard Manet’s A Bar at the Folies-Bergère and Paul Cezanne’s The Eternal Feminine.”,以《弗里·贝尔杰酒吧》为切入,阐述观众、艺术家及其笔下主体间的对话。Nancy Locke发表”Unfinished Homage: Manet’s Burial and Baudelaire.”,分析波德莱尔美学观与马奈绘画中的某种“粗野”的风格。杨欣《论马奈绘画艺术的先锋性》则从马奈绘画的题材、绘画技法、色彩、构图等方面分析其革命性。

二是以马奈绘画为时代的透视,看以马奈为代表的印象画派现代性,包括现代巴黎的消费、摄影的影响,或借此看印象派的绘画空间表达。T.J克拉克《现代生活的画像——马奈及其追随者艺术中的巴黎》以马克思主义者的视角透过绘画分析19世纪新巴黎的阶级变迁与消费社会文化。Charles Bernheimer则反对克拉克阶级的视角,在其文”Manet’s Olympia: the figuration of scandal.”中评述马奈《奥林匹亚》绘画中现代社会生活中有关男性欲望与女性身体的精神分析学意义。而Therese Dolan所撰写的”Fringe Benefits: Manet’s Olympia and Her Shawl.”,讨论《奥林匹亚》这幅绘画中关乎19世纪的法国时尚、艺术与社会文学史。

三是以福柯为代表,以马奈等人的绘画作为一种特殊的话语实践,对其本人的绘画考古学思想与哲学思想产生启迪。国内外学者多借福柯对马奈关于物质性、光照与观者位置的叙述,讨论马奈绘画的突破性,并借此思考有关现象学等哲学领域的论题。曾作为福柯的助手M.Saison教授同样致力于跨学科的马奈绘画现代性研究,并启发一众中国学者接续在艺术与哲学的沟通对话中思考福柯的观点与马奈的现代性变革,如杜小真《“看”的考古学——读福柯<马奈的绘画>》、张晓剑《现代主义起源新解——论弗雷德的马奈研究》与宁晓萌《目光的追问——从福柯“实物—画”概念看画与物的关系》。

在众多学界对马奈的论述中,都试图以马奈的绘画作为反思现代性的启发。然而对于现代性的定义、以及马奈在何种抽象意义上带有区别于古典意义上的突破、成为“现代绘画之父”,尚未有清晰的说明与概括。即马奈绘画的现代性,除却技法上的运用外,究竟是19世纪欧洲城市的社会阶级变迁、或是技术性的变革带来某种现代人的感觉或进步观念、还是更深层的消费文化、价值标准,亦或是哲学认识论意义上的思考?

故本文希望以马奈绘画为讨论核心,较为系统性地通过艺术哲学与社会学的视角,进一步在前人所述基础上思考马奈绘画的现代性突破的意涵;并希望借此试图理解艺术与哲学间的某种激荡,以及带给各自领域的滋养。

第二章 场景与时代:马奈与现代巴黎生活

2.1 新巴黎的现代生活

从传统艺术学分析视角看,马奈所生活的时代与场景与其绘画是密不可分的,因而19世纪的油画也构成讨论时代中的人与物的养分。T.J.克拉克认为油画作为现代生活讨论的媒介的合理性在于,其完成需要较长的时间,因而极大地受到文化环境的浸染与影响;由此,绘画艺术能通过抓住真实瞬间,较为生动且不显牵强地辅助关于现代性的观点 。而其中马奈及其印象派追随者的绘画,尤其描绘巴黎的种种尝试,即被认为是展现出了19世纪后期的巴黎与某种现代性神话的邂逅,或者相反地,疏离。

18世纪到19世纪的法国充斥着政权更迭、革命浪潮,随着巴黎城市化进程的推进,城市的景观变得如同具有“双重人格”,而生活在其中的人们也同样如此。马奈忠诚地描绘巴黎的景观、同时关注现代巴黎生活中边缘的人物。其诸多绘画作品呈现出的多样生活景观,似乎构成了对于巴黎这座城市最好的描述:歌剧院化妆舞会上身穿黑色礼服的人们,弗里·贝尔杰酒吧吧台的侍女与其背后镜子中倒映出的水晶灯,波尔多港错落较差的船只与工人,餐厅中卖啤酒的女侍与吸着烟斗的客人,以及杜伊勒利公园音乐会公共与私人空间的交叠。巴黎的舞会、吧台、野餐,一切似乎都经过精妙的安排,用以展示与互动;而游走在其中场景的人们却又似乎模棱两可,姿势与表情呈现难以辨认的模糊。 在西方马克思主义的视角下,奥斯曼改造计划后的新巴黎成为一种矛盾体,充斥着各种杂乱无章的符号和展品,含混着暧昧与失范,成为主流的同时也是边缘的状态,也是通向现代生活的过渡期。

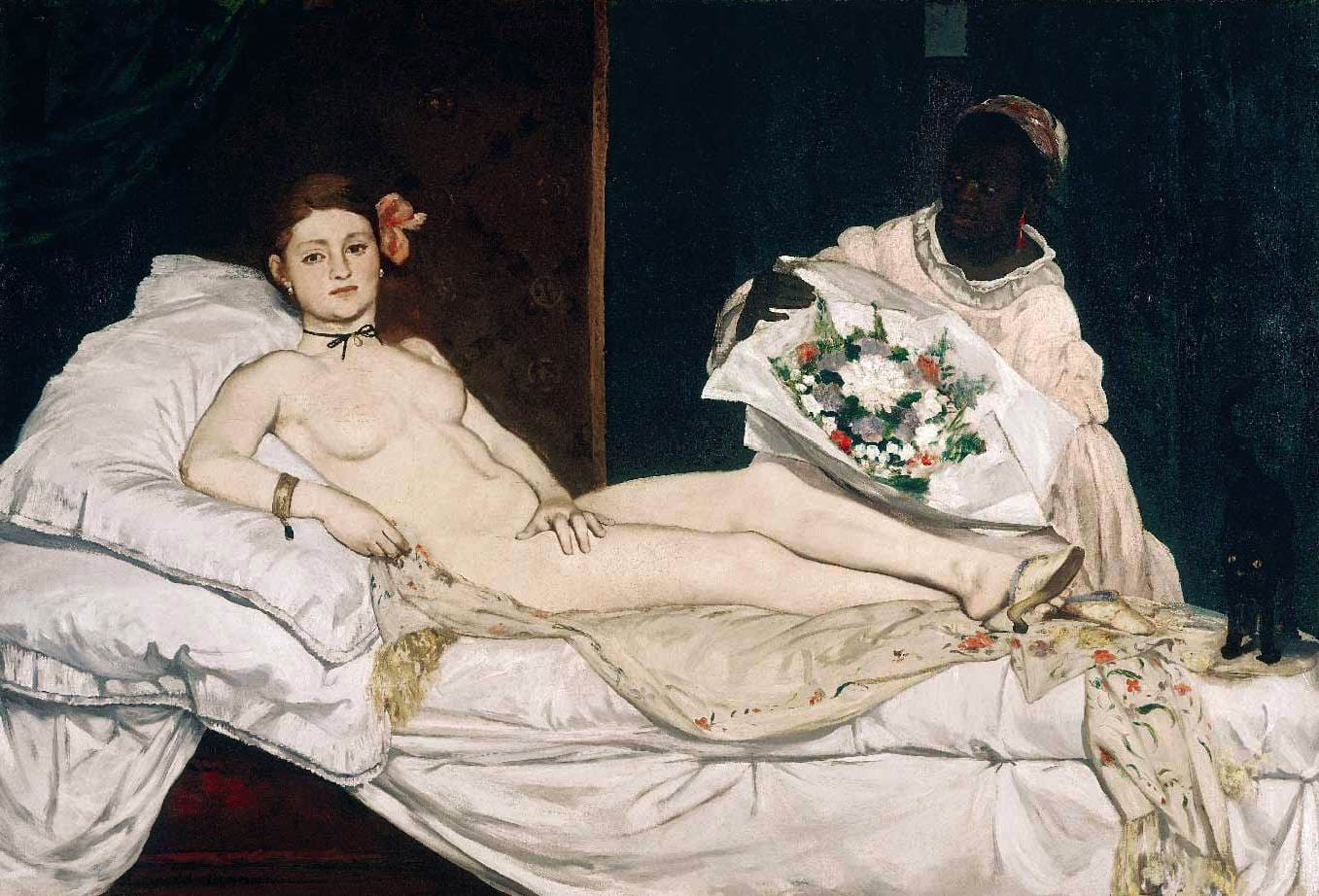

2.2 《奥林匹亚》:现代性的阶级与危险性

在这一过渡期中,边缘的人物似乎更能通过展现这座城市中压抑的欲望从而表现城市的特征。马奈颇受争议的《奥林匹亚》最初也正是因为触碰到了妓女这一话题而遭到极大的批评与愤怒。在资产阶级社会中裸露的身体、妓女以及卖淫,“性”成为极度敏感的话题。

对于《奥林匹亚》的先锋性,以T.J.克拉克为代表的学者视角会将其视为对于某种社会观念与惯例的拒绝,展现了消费文化影响下的阶级冲突。初看起来,这在某种程度上似乎是与马奈本人的意图相悖的。其本人的意图是极为单纯的,他曾自述自己作画时会“尽可能地简化眼前之物”,因而《奥林匹亚》即是纯粹地展现了马奈所看到的模样、画其所见。左拉也曾维护这幅被人称为肮脏、放纵的画作,认为马奈仅仅是令人钦佩地、成功地用绘画的语言表达出了光与影的真实感以及人与物的真实性。

而如果将这一画作更深地浸入到彼时的时代中考虑,这一变革性的、关于阶级、现代消费文化的评价则并未夸大,反而体现马奈的绘画、同时代人的反应与哲学社会学的激荡。

事实上,马奈的这一自述自我对于妓女清晰的、直白的展示,与受到的评价对照,也正揭示了社会的矛盾性:一方面妓女必然存在甚至渗入现代生活各处,画面中的黑人女仆、花束、珍珠耳环、披巾既是毫无意义的诱饵,也是彰显奥林匹亚身份的东西,这让同时代的观者会马上意识到她的身份或“阶级”;另一方面,这一彰显本身是令人不安与尴尬的:赤身裸体的不再是神圣的仙女,而是代表了欲望、金钱、堕落的社会底层妓女,提防当局的巡捕、在幽暗的环境寻找顾客。 落在边缘人物身上的努力,除了阶级视角外,现代性更多的体现是从宏大叙事中逃脱出来,以某种微观方式看到无名者的行为与生活。在关乎艺术社会学的视角中,妓女并非是现代性堕落一面的代表,而是如同小偷一样,展现了现代性某种危险的代价。其产生或作为边缘人物的形象转换是结构性的,不仅来自于城市环境整体的变迁,也源于资本主义发展下阶级的转换。

然而,阶级、意识形态、性别,在现代性的论说下是颇为模糊的,这也是克拉克在最后并没有完整清楚的论点。故有学者认为克拉克对于阶级的重视,忽视了另一种进路:即《奥林匹亚》作为丑闻是非阶级性的,而是在精神分析学的层面,展现了父权制消费社会中妇女在男性视线下的欲望以及绘画对这种欲望的阻挡 。“丑闻”(scandal)起源于希腊语“skandalon”,意思是“陷阱、圈套、绊脚石”。在这一视角下,《奥林匹亚》正如一个挑衅性的、诱人的圈套,观者因其欲望而被困住,便只能回应以敌意与蔑视。而无论奥林匹亚的阶级起源是否可读、是否与绘画有关,《奥林匹亚》所刻画的妓女在彼时的巴黎引发热议,也在一定程度上与现代化、都市化的新巴黎转换联系在一起。画中挑衅地看向观者的女子,可能是可以进入巴黎上层社会的高等级女,成为现代都市中艺术与文化的先锋与被追捧的对象;亦可能是在边缘的、商品化的妓女市场中一个普通而灵活的符号,被艺术家忠诚地展现,并被一代代的人赋予了复杂而矛盾的现代体验与认知,其或关于政治权力、或关于消费主义,以及性与身体。

马奈其他的肖像画,也同样较于逼真来说,更注重强调每个人的独特个性与自然感受,尽管大部分脸庞都是没有丝毫情绪波动的,仿佛对一切都漫不经心、无动于衷。而画中这一“高贵而低贱”妓女,则作为更体现颠覆性的现代巴黎形象,展现出现代性的含混、暧昧。

第三章 内容的顷刻:绘画中的时间

关于马奈之现代性的第二种理解,更多关乎于马奈与波德莱尔的关系,以及波德莱尔对于现代性的理解。有的诗人与艺术批评家会坚信二者相互在艺术层面的影响,尤其关于波德莱尔所说的现代性的短暂、过渡与偶然,艺术的永恒与不变,以及此对于马奈的影响。马奈学者汉密尔顿(George Heard Hamilton)曾指出:“马奈的绘画与波德莱尔诗歌之间的关系,在他们有生之年就早为世人所知,但是还很少有人试图去深入理解他们之间的深刻交流。” 尽管马奈的友人左拉反对这种联系,但不可否认的是,波德莱尔对于现代性的态度与认知无疑是19世纪极为敏锐的意识之一。

故马奈与波德莱尔之间的亲缘性,则在某种程度上可以被认为来自于现代巴黎生活共享的“自然”,由于共同生活于上述描绘的巴黎图景中,浸染某种时代的感觉与美学经验。这种生活的图景除了城景的风光与时代技术外,在美学层面更确切的描述可以借用莱辛之概括:“最富于孕育性的顷刻” 。波德莱尔认为现代艺术家投身的某种英雄般的追求,即是从转瞬即逝中提取永恒:“现代性是转瞬即逝、捉摸不定和随机偶发的;它是艺术的一半,艺术的另一半是永恒和不可改变的。”

这一把握“转瞬即逝”瞬间的努力很容易让人联想到摄影术的出现以及其在十九世纪的巴黎掀起巨大的热潮。马奈本人虽是一位摄影的爱好者,会利用照片辅助自己的创作、且在光线与构图的运用上受到摄影的影响,但我们在马奈绘画上看到的更多并非是技术性、摄影性的现代,而是在破碎的、易逝的、飘忽不定的现代生活图景中,找到某种短暂的、瞬间的美并将之成为永恒的努力。人物的前后故事、画中与画外的剧情,浓缩于一刹那的感觉印记,形成某种短暂即永恒的“时间体验”。

《在花园温室里》这一幅画中,可以看到马奈作为艺术家对本真性的理解,以及与摄影在本质意义上的差别。画中在私密花房里的模特夫妇摆了很多回姿势,但马奈捕捉到的依然是最初本质的一个瞬间,即吉耶梅夫妇的貌合神离与疏离感——面无表情的脸庞、男女可能触碰但始终未触碰到的双手。而事实是,这对夫妇在此后的确离婚。由于绘画并非在一瞬间完成,因而捕捉到那一瞬间模特本质,并将其呈现于画作上,这一时间与空间的努力。同作为印象派的画家,莫奈的努力是,试图以一个个“瞬间性”捕捉自然中的光与色;而马奈则通过层叠地修改,经营出某种“永恒性”的假象,通过个人的建构给予观者一个整全的印象 。

在这个意义上,马奈绘画的现代性与古典绘画的突出对比在于叙事性的消解,绘画不再服务于某个特定的主题,但反而由于浓缩了富有孕育性的一瞬而扩展了一个故事。在《卖啤酒的女侍》中,画面被切割在室内的一隅,女侍的目光朝某一方向望去,似乎有什么东西吸引了她,而面前的抽着烟斗的客人则笑着,侧身面对他的友人,尽管其容貌被画面框柱,似乎并未被吸引女侍的事物所影响。在这浓缩的一瞬外,我们可以预想,女侍在画面的下一秒将端着啤酒前往吸引她注意力的地方,或许是来自其他的客人的请求、或许是突如其来的意外,而客人烟斗中的烟会慢慢升腾,背景里是杯盏交错与谈话的声音。 同时波德莱尔笔下“闲逛者”的概念,也不仅是城市图景的抽象概括或是某一类人的特指,而更像一种现代性的感觉——记录某种迷茫的顷刻瞬间,能够在这座新城中探索到人群中的匿名性与亲密性的结合。

同时波德莱尔笔下“闲逛者”的概念,也不仅是城市图景的抽象概括或是某一类人的特指,而更像一种现代性的感觉——记录某种迷茫的顷刻瞬间,能够在这座新城中探索到人群中的匿名性与亲密性的结合。

“他就这样走啊,跑啊,寻找啊……可以肯定,这个人,……这个富有活跃的想象力的孤独者,这个片刻不停地穿越浩瀚的人性荒漠的游历者,有一个比纯粹的漫游者更高尚些的目的,它更具普遍性,不同于随境而生、稍纵即逝的快活。他正在寻找某种你必须允许我称之为‘现代性’的特性……他把从时尚中抽取隐含在历史中的诗性的要素作为他的工作。”

波德莱尔认为素描家贡斯当丹•居伊(Constantin Guys)是现代性的一个典范,即其本身并非是漫游者,而是在整个漫游的世界之中抓住现在、并把握现在,将每一瞬闪动着光亮的激情都付诸于实践。而马奈绘画在这个意义上则同样与这一概念的契合,不仅在于其作品中常常出现的直接性与距离感矛盾的结合——画作中的人被疏远、但同样需要被带着好奇的眼光探索,正是现代巴黎的漫游者们的忠诚描述;更在于,其本人并非是这些漫游者中的一员,而是像居伊一样,把握了在瞬间性中的永恒:物的沉默、不透明、冷漠,神秘的在场,在时间中得到凝结。

而马奈作为现代画家,对于妓女等看似在新旧交接的巴黎边缘、游居人物忠诚的刻画,也帮助记忆他们在其穷困迷茫、游离在城市阴暗处却蕴含高贵而永恒的美。《奥林匹亚》中等待他下一个客人的裸女,一切都是不可测的、短暂的、飘荡的,过客在此停留,并获取下一个瞬间的注视。

如果说马克思主义者的视角为马奈作品的现代性通过场景和人物,赋予了时代的色彩,打上时代的烙印;那么波德莱尔视角下的现代性,则更还原为一种瞬间性时间的体验,在更大的意义上反而超越了一个时代的局限。展现出了现代性除了城市景色之外更多的一面,即是快速的、边缘的生活凝聚的破碎时间内容,与在其中孕育的美学体验。画家凭借感觉的敏锐性、好奇心,去从现实中提取到变幻无常的时刻并记录于永恒的现在中。

第四章 空间中的目光:画内与画外的凝视

在此前对于马奈绘画的研究中,以“凝视”视角出发的大多是女性主义的视角。而福柯虽同样以视觉效果(“看”)的角度切入对马奈的讨论,从光照、空间、目光来论述其绘画的现代性,但实质上实现了不同于社会生活时代与纯粹艺术学意义,而在于认识论意义上的现代性认识。与福柯本人的讨论以及此前的哲学传统结合在一起,革新性地理解了马奈笔下“是其所是”世界的意义,而马奈的绘画也构成对于哲学传统的启迪。

4.1 福柯对马奈绘画现代性的理解

福柯在谈论马奈的讲座中分为三部分讲述其绘画的颠覆性进程,包括处理油画空间的方式、处理光照的问题、处理观者与画的位置。而三者共同为了说明,在认识论的层面上,马奈颠覆了此前观画的方式:通过内在光照的使用、裁断视角的处理——即对油画整个物质特性的巧妙运用,使观者确切地意识到画布的空间,观者在可见中看到“不可见性”的画布外景色,同时使观者有欲望去翻转以认识画布未展现的更多事物。而画面人物目光中指向的种种观者不可见的事物,并非是“不可见”,而只是“非可见”的。即绘画不仅表现了可见物、让观者能看到的部分,也使得观者意识到不可见性也是一种可见。

第一,在处理油画空间上,福柯就马奈如何利用油画的物质特性、面积、高度、宽度,即通过什么方式在画面表现物中发挥油画的这些空间特性的作用进行了论述。在《歌剧院化妆舞会》中,空间被人群堵塞、从后面被关闭,两根垂直立柱使景深效果消失,而黑色的礼服与裙子则阻塞了明亮色彩的空间。福柯认为此幅画唯一的开口在于二楼垂下的小脚,由此展现了这一长方形画布的空间特性,面积、色彩的游戏。任何表现力、出于传统学院派绘画理论上,对于绘画中的人物行动描绘与事件讲述有组织要求的理论来说,在这幅画中没有任何表现力,只留下赤裸的画及画的物质性展现。

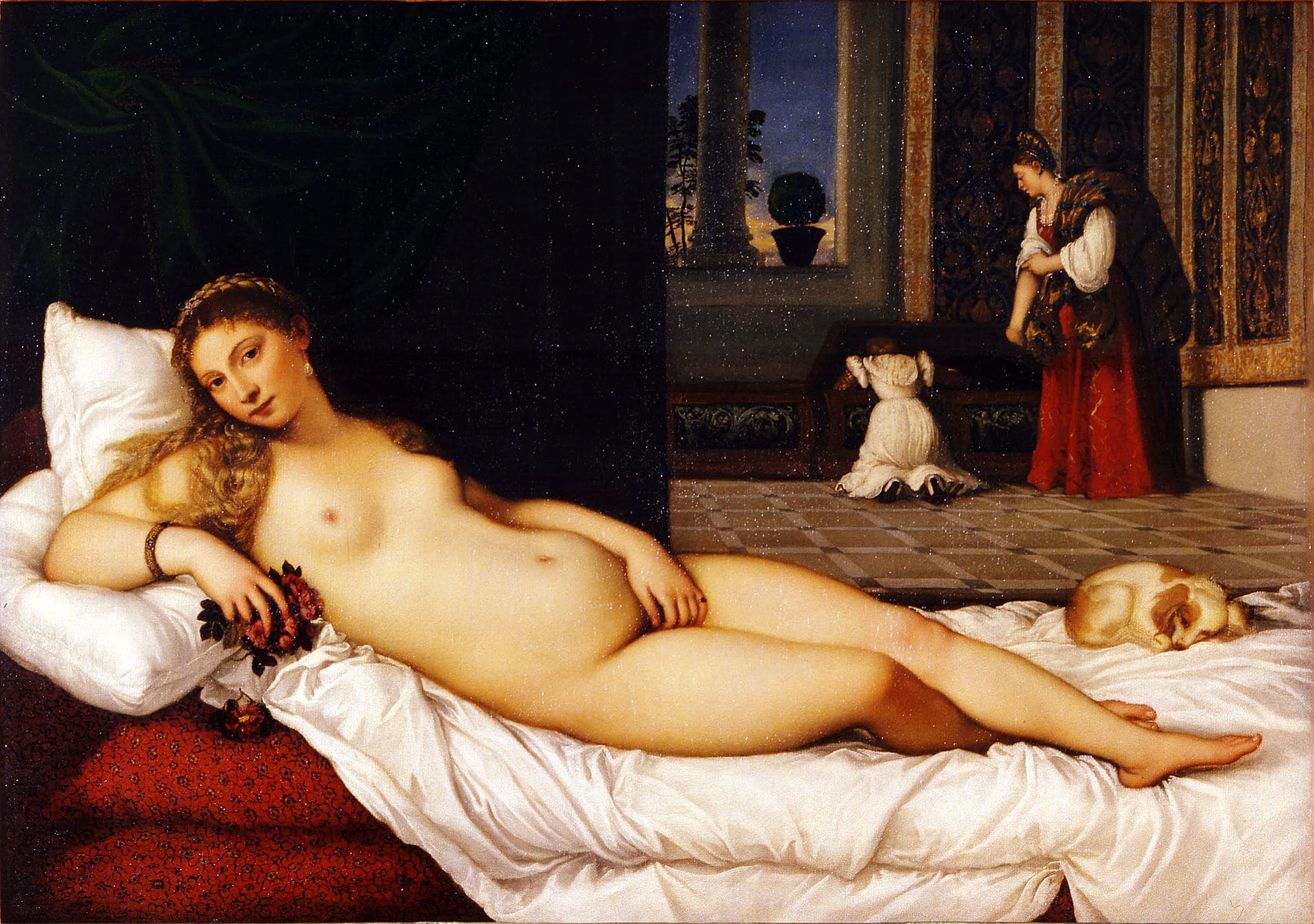

第二,处理光照上,福柯论述马奈如何在画中使用外界实光,而不是使用来自画内的表现光。这一视角给予了《奥林匹亚》进一步的理解,同时代的观者与批评家之所以对此如此愤怒、使这幅画变成一种不可面对的丑闻,其一原因或许是在马奈扁平化的处理中,观者的目光成为裸露的妓女身体的光源。而对比提香的《乌尔比诺的维纳斯》,左侧高处的光线自画面中透射而来,照在维纳斯的乳房与腿上,则是神性的、可见的,光源在画面内部。而在《奥林匹亚》画面中不存在光照,只有裸体的妓女与处在光照处、投射以光源的观者,观者是奥林匹亚可见性的原因,“光离不开自己形成的方式”。又马奈的另一幅作品《阳台》同样昭示着画外的光源,影子在后部,使左上角的人几乎不可见。

第三,在观者与画位置的角度上,福柯只选取了这幅最著名的《弗里·贝尔杰酒吧》以说明马奈绘画中观者位置的游戏。在这幅讨论、争议最多的画中,也能看到福柯所提到的诸多概念之间的关系,作为一个福柯观点总结性的理解。“观者”、“目光”、“油画物质性”、“可见性”、“不可见性”,诸多论点的关系福柯并未有一个明确的说明。因而可能的问题是,在福柯看来,人们所意识到的油画的物质性,与画外观者的目光与位置移动之间,究竟是共时性的关系、还是先后的因果关系?

对比15世纪文艺复兴以来的古典绘画,线、透视、光照,一切都在场景中被设定,一切都唾手可得,使人总是试图去忘记绘画是置放于三维空间上的二维空间。种种光照、角度呈现完整的画面,画中的人物动作与目光服从于通过一个特定的主题或故事,其所看向的地方皆为可见物,使得观者只能通过一个特定的角度去观看。同时光源内在于画面之中,而一切画作本身物质性的东西都被画本身中所表象的东西掩盖和隐藏 。而在《弗里·贝尔杰酒吧》中,光照是完全正面的、几乎不留景深,油画此时如同一个空间,让观者可以围绕其移动,彰显其物质的特性。进一步,正是因为画框的限制、凸出画框作为物质性的裁断作用,才使得画面中能呈现不可见物的样子,让观者产生更进一步的好奇与位置变动的冲动。“不可见物”在有限的画框外,与画面中的模特或事物本身是一个有机整体、共享一个空间,但却被阻挡在外。然而酒吧中镜子的存在却使得“不可见物”变得可见,同时使人意识到这看似不可见物才是画面的中心,是目光所交叠的地方。

在《铁路》这幅画中,可以更明显地看到,观者希望翻转画布的冲动、进行移动的欲求,实质上都是由画面中目光以及目光投射方向的游戏所引起的。在横纵线构成的栏杆外,妇人捧着书、但目光被画面外的场景所吸引,并投入地发出注视;而背对着观者的小女孩在看的东西,由于升腾起来的火车蒸汽,同样无法让观者看清。为了看到应该看的东西,要么从小女孩的肩头,要么把画面翻转过去从妇人的肩头往前看。此时,画面中妇人与女孩的目光成为了画外观者移动的诱导,而恰恰是由于观者自由地、希望移动的冲动,导致其开始接触到这幅作品的物质性,即认识到画框本身所限制的内容、所划定的边缘以及油画面积本身。

所以,尽管福柯在讲座中先提到油画的物质性、再谈到观者的位置,但在其逻辑下,是画中目光的游戏引发了画外观者目光的好奇,去看画面中“不可见物”的冲动使其发生位置的移动,从而才能深刻地意识到油画的物质性。马奈绘画中表象的主体迫使观者移动、变换观看的位置,使油画的物质性得以显现,而这一物质性的还原也使得观者意识到不可见物并非是“不能见”。

在这个意义上,可以理解福柯如何称马奈完成了一种“是其所是”的绘画。海德格尔曾在《艺术作品的本源》中谈到:“本源一词在此所指的是,一个事物从何而来,通过它是其所是并且如其所是。某个东西如其所是地是什么,我们称之为它的本质。”而福柯所认为马奈的画作的“是其所是”,无疑会受到海德格尔的影响,但或许更多是为了说明在“看”的意义上的一致:马奈的作品开启了一个让观者看画的时代,本身并无主题与可解读的需要、也同样不传递任何意义,因而可以自然地回到绘画本身,“看”的目光与动作代替了“读”。

在福柯启示的这一角度上,看马奈绘画的现代性,或有观点是来自于此前研究者对于马奈“无意义”“冷漠目光”的理解,现代性成为断裂、人与人的陌生、冷漠无内容。然而,这一特征应是偏后现代的,在19世纪50、60年代的巴黎,在新旧发生交接的新城,马奈的艺术在现实中或许仅仅是对于现代性景观自然的忠诚表述。故在“看”的意义上,现代性更多体现在,观者对画的不安。运用光照与景深构建出来的特殊空间以及目光造就的位置游戏,同时大量黑色颜料的运用造成了某种极深的断裂与空洞,使观者进入到一个纯符号、无意义或任何功能的绘画空间。观者作为其目光所对的方向,其期待会某种意义上落空,并阻隔意识的交流,因而在看画时会同时感到陶醉与萎靡。在无意义、无表现性的冷漠中,芦笋等静物并不比一个活生生的肖像模特更具有意义,在“是其所是”的意义上,都是在空间中一个真实的个体。在裁断的画面中显示其可见性,同时在目光的游戏中让观者看到其“不可见”的神秘。

总之,由此看到,福柯对马奈现代性的独特解读本质上是其本人对于现代性独特视角的体现。福柯的目光,同时代批评家与观者的目光,读者投向福柯以及马奈绘画的目光,绘画狡黠地构造了关于观看的游戏,也在这个意义上呈现出马奈绘画的现代性。即,绘画的现代性并不仅仅是表现富有巴黎时代特征的新城景象、冷漠的肖像、定格刹那的凝聚,更是在认识论意义上的变革。这使得具有现代性的东西不仅是新的巴黎景色或者是现代生活带来的徘徊者,也是一种认识上的观念,其在过去、在将来都可能同样出现。

4.2 马奈绘画对于艺术哲学讨论的启迪

“绘画问题并不首先、也不独独属于画家或美学家。它属于可见性本身,故属于所有人。” ——D.马里翁

在福柯看来,绘画是一种关乎真理与知识的话语实践,而不单单是空间中纯粹性的视觉形象、或是某个赤裸的动作 。因而其述说虽不一定是多么准确的真理,但提供了我们接近绘画秘密的一种可贵的进路。除却关于《马奈的绘画》的讲座外,福柯此前在《词与物》中对于委拉斯凯兹《宫娥》的探讨、以及对马格丽特《这不是一只烟斗》的评述,也都彰显了类似的努力。即在艺术哲学意义上,福柯带来的启迪是通过其哲学思想、艺术考古学方法,对于“看”与“说”体验的迷恋,评述绘画中的目光,观画中的可见性与不可见性与我们作为观者目光之投射的启示。“看”是眼睛的功能,但同时是感知与思想的窗户。福柯以“实物—画” (le tableau-objet)的表述来概括他对于马奈绘画的讨论,其中既反映其自身思想的发展、也影响了整个现象学与艺术讨论的发展。

福柯无疑受到笛卡尔怀疑主义传统的影响,然而却比笛卡尔更深地走进了一步,这一怀疑视角也同样是他观看马奈绘画的视角。 福柯谈马奈的绘画,不同于其他评论家的是,不仅会将自己置身于画中的场景、想象画中人物本身传达出来的东西,而颇为重视观画者在画布外的目光。这一方面是其重视油画物质性的思想体现,另一方面也是他怀疑立场在观画意义上的表现——福柯曾在访谈中回答,他怀疑任何过去的、或无时间性的伟大真理。

同时,现象学意义上的“看”同时成为福柯反思的思想养分。福柯力图解释马奈绘画之所以从根本上改变了艺术史,是因为其绘画本身。在什么意义上“实物—画”被福柯用以说明马奈绘画的贡献与突破性?正如前文所述,油画物质性的显现来自于画布中设置的目光的游戏所导致观者位置的改变,而马奈绘画的突破恰恰在于使“可视的”、“看”本身被重视,某种程度上甚至超越了以抒情、述说故事为重的传统 。在福柯看来,马奈的绘画是沉默的,“以可见的绘画代替了可读的绘画”,观者通过“看”使沉默的绘画自我显现。在《阳台》这幅画中,大面积黑色背景的运用阻断了景深,而前景三人看向不同的方向,但都面对着观者不可见的光线来源。绘画沉默地彰显自己,观者在可见的明暗光影横纵构图中找寻“不可见性”。

此一视角带来的启迪在于,福柯引导观者去看“是其所是”,通过马奈的绘画说明在“看”之中,不可见性是可见的。画面的话语通过浸入画面场景的视角实现,而画面外的“现象”虽不直接呈现于视觉之上,但同样需要读者“看到”,或者说,领会到。在艺术话语的领域中,福柯不仅将“看”画的视角有画中画外的双重,同时也是可见物与不可见物的双重考量。即尽管有些东西必然是不可见的,但与目光联系在一起,在目光可及处的绘画暗示出目光不可及之处的风景。因而目光不仅仅是“看”,在艺术家光线、景深、色彩的变幻构造中,其同时成为一种言说。但与传统本身即蕴含了叙事的绘画相对比,马奈绘画不直接传递可述性,而是首先仅仅是可见与不可见的沉默,其给予了观者自由的艺术空间,在其中感受、流动、生成、创造,给予与绘画对象的话语可能,并产生言说的动机。

马奈曾说:“今天的艺术家不会说‘请来观赏完美的画作,而是‘请来观看真挚的作品’。”在这个意义上,马奈的绘画的现代性体现在与传统学院派的决裂 。以亚里士多德的诗学作为基础,传统诗歌与绘画艺术要求基于事件的组织,并通过学者的解读,诗或经义的内涵传递构成观画的门槛。而马奈真挚的、沉默的作品挣脱传递话语功能的束缚,以观看重新确立本质性的在场。

第五章 总结

以马奈绘画作为思考现代性的媒介,首先基于对绘画作为一种“文献”的相信与确认。即画作本身或许不传递意义、画家也或许仅仅是忠实地还原他所看到的东西,但绘画依然提供了典型的可见性的形式,作为艺术与其他领域沟通启发的极为珍贵的养分。正如学者拉什达·特里基在《福柯在突尼斯》所言:“绘画是一种地道的文献,新的客体及其关系在一个扁平空间中,在出场与相伴的范围中,逐一展现出来。”

在这一视角下,本文试图在纯粹美术史视角外,更多从艺术社会学、艺术哲学视角看待马奈何以成为“现代绘画之父”,即叩问绘画在何种意义上是现代性本身的反映、或启发了学者对于现代性的思考。最初第二章中,主要聚焦于马奈生活的时代、场景与场景中同时代批评者的视角,试图揭示马奈绘画在最为人所熟知的现代性意义上的变革,即通过忠诚记录一个正在发生经济与政治上变革的城市以及城市中的边缘人物,在美学意义上开创一种新的声音。其后第三章主要思考马奈绘画带来的时间性启迪,即在浓缩的顷刻的画布上呈现出现代生活在转瞬即逝留下的永恒。而第四章,以福柯为代表的视角中,马奈绘画的现代性则是从认识论的意义上呈现。福柯在给予马奈绘画研究以一个极为新颖有趣的视角的同时,观看绘画也成为福柯反思、陈述现象学的重要实践。

总之,三种主要的对马奈绘画的现代性思考都有某种共通的视角——关于其内容的选取、构图的努力;然而除却这些通常分析绘画的视角外,其最不同的在于各自的侧重点。绘画以一种显明的、可见的方式呈现出某种诗性的、不可见的道理,正如谢林所言:“哲学虽然可以企及最崇高的事物,但仿佛仅仅是引导少部分人达到这一点;而艺术则是按照人的本来面貌引导全部的人到达这一境地,即认识最崇高的事物。”

参考文献

[1] [法]米歇尔·福柯:《马奈的绘画》,谢强, 马月译. 湖南教育出版社,2009年。

[2] [法]夏尔·波德莱尔:《现代生活的画家》,郭宏安,译.上海译文出版社,2012年。

[3] [法]爱弥尔·左拉:《拥护马奈》,谢强, 马月译. 山东画报出版社,2005年。

[4] [英]T.J.克拉克:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,沈语冰, 诸葛沂译. 江苏美术出版社,2013年。

[5] 丁纯一:《“画我所见——马奈绘画的现代性研究”》,中国美术学院,2018年。

[6] 杜小真:《“看”的考古学——读福柯<马奈的绘画>》,《文艺批评》,2011年第3期。

[7] 许凤姣:《“是其所是”——马奈的艺术绘画语言研究》,南京师范大学,2019年。

[8] 宁晓萌:《目光的追问——从福柯“实物—画”概念看画与物的关系》,《文艺研究》,2014年第9期。

[9] 张中:《绘画:可见与可述——从绘画看福柯的艺术哲学》,《文艺理论研究》,2012年第5期。

[10] Soussloff, C. M. (2017). Foucault on painting. U of Minnesota Press.

[11] Foucault, M. (2009). Manet and the Object of Painting.

[12] Rajchman, J. (1991). 4. Foucault’s Art of Seeing. In Philosophical Events Essays of the’80s (pp. 68-102). Columbia University Press.

[13] Locke, N. (2000). Unfinished Homage: Manet’s Burial and Baudelaire. The Art Bulletin, 82(1), 68-82.

[14] Kauffman, A. (2020). Manet, museum, modernism: Michel Foucault and modernist art history. Journal of Art Historiography, (22), 1-21

[15] Tanke, J. J. (2008). The specter of Manet: A contribution to the archaeology of painting. The Journal of aesthetics and art criticism, 66(4), 381-392.

[16] Bernheimer, C. (1989). Manet’s Olympia: the figuration of scandal. Poetics Today, 10(2), 255-277.